San Román, en Toledo

San Román es la iglesia conservada más significativa del denominado estilo mozárabe mudéjar toledano, caracterizado por fuertes influencias musulmanas por sus recurrentes relaciones con Al-Andalus, en contraste con la castellana del norte, a la que la Repoblación dejó aislada muy pronto. Pero también, y gracias a una intervención en el ábside en el siglo XVI, se conforma como testimonio de la época renacentista, otro de los grandes periodos de esplendor toledano.

Ábside de la iglesia de San Román desde la nave central

Ábside de la iglesia de San Román desde la nave central Los testimonios documentales demuestran que la parroquia, en la parte más alta de la ciudad, ya existía, por lo menos, desde 1125. Durante un tiempo se utilizaría una construcción que sería una antigua mezquita, tal y como indica la situación de la primera torre, seguramente exenta, y que, a su vez, se levantaría sobre una basílica visigoda, como parecen testimoniar los capiteles de distintos tamaños y hechuras de las arcadas de la nave central, que denotan reutilización a partir de monumentos anteriores.

En cuanto a la inscripción sobre la puerta de entrada que reza “CONSAGRO ESTA IGLESIA EL ARZOBISPO D. RODRIGO, EN XX DIAS DE JUNIO, DIA DE DOMINGO, ERA MCCLIX año 1221”, estaría muy probablemente en relación con la erección de una nueva cabecera más acorde con las nuevas formas imperantes, conformada mediante una secuencia de arquerías ciegas superpuestas realizadas en ladrillo, de acuerdo al llamado “estilo mudéjar”, típicamente toledano, y que culminaría con una ceremonia de consagración presidida por el arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada.

Detalle del ábside añadido en el siglo XIII

Detalle del ábside añadido en el siglo XIII  Alzado de cómo sería la iglesia tras la remodelación del ábside que daría lugar a la ceremonia de consagración de 1221 que conmemora la inscripción sobre la puerta de entrada (1)

Alzado de cómo sería la iglesia tras la remodelación del ábside que daría lugar a la ceremonia de consagración de 1221 que conmemora la inscripción sobre la puerta de entrada (1)

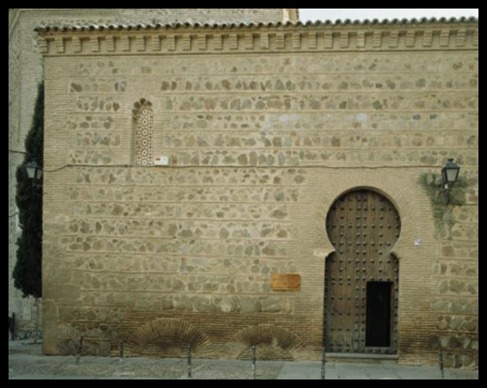

En la actualidad, la puerta de acceso a la iglesia se abre en el muro norte a través de un arco de herradura al exterior y peraltado al interior. Se sabe que también contaba con otra entrada similar, hoy cegada, en el muro oeste, a los pies de la iglesia, donde al interior se aprecia una hornacina de yesería y ventanas semejantes a las saeteras del ábside, con arco túmido inscrito en otro de lóbulos.

Entrada de arco de herradura actual en el muro norte de la iglesia (2)

Entrada de arco de herradura actual en el muro norte de la iglesia (2)  Entrada de arco peraltado desde el interior de la iglesia

Entrada de arco peraltado desde el interior de la iglesia  Signos de otra entrada, hoy cegada, a los pies de la iglesia, con la parte superior de una hornacina de yesería y ventana similar a las saeteras del ábside, con arco de herradura apuntada inscrito en otro de lóbulos

Signos de otra entrada, hoy cegada, a los pies de la iglesia, con la parte superior de una hornacina de yesería y ventana similar a las saeteras del ábside, con arco de herradura apuntada inscrito en otro de lóbulos

El templo es de planta basilical de tres naves separadas por arcadas de herradura muy amplias enmarcadas por alfiz sobre columnas de mármol con capiteles reutilizados adosadas a pilares de ladrillo y otra arquería alta como cuerpo de ventanas semicirculares sobre el que se eleva una cubierta mudéjar de madera.

Aspecto de la nave central, con lar arcadas de herradura, la arquería superior y la cubierta mudéjar de madera

Aspecto de la nave central, con lar arcadas de herradura, la arquería superior y la cubierta mudéjar de madera

En origen, las naves laterales terminaban en plano, una disposición propia del mudéjar toledano, y el ábside era poligonal, seguramente de once lados, aunque hoy está desfigurado por la remodelación realizada en el siglo XVI y su unión con la torre.

En la nave de la epístola hay dos pequeñas capillas, en una de las cuales se cree que está enterrado Esteban Illán. Otra pequeña puerta, hoy cegada, daría acceso al claustro, posteriormente embebido por el adosado convento de San Pedro Mártir.

Acceso a una de las capillas de la nave de la epístola

Acceso a una de las capillas de la nave de la epístola

En cuanto a la torre, por lo menos muestra dos etapas constructivas, quizá asociadas con un antes y un después de 1221, sin olvidar que hasta el siglo XVI era de carácter exento.

Torre de la iglesia, adosada a la fachada principal del vecino monasterio de San Pedro Mártir, posterior a la iglesia y que terminó adueñándose del claustro de San Román hasta dejar constreñido su espacio simplemente al templo

Torre de la iglesia, adosada a la fachada principal del vecino monasterio de San Pedro Mártir, posterior a la iglesia y que terminó adueñándose del claustro de San Román hasta dejar constreñido su espacio simplemente al templo

Es de planta cuadrada, estaba separada del resto de la iglesia y destaca por su gran altura y robustez, de ahí que algunos autores defiendan que tuvo un uso defensivo. Se asienta sobre una base de sillería sobre la que se sitúa el grueso de la torre, de mampostería encintada y esquinales de ladrillo, y a continuación surge una parte superior con un primer cuerpo de vanos de herradura trasdosados por polilóbulos, un friso de arquillos polilobulados cielos sobre finas columnillas, muy típico del mudéjar toledano, y un tercer cuerpo con tres vanos, uno polilobulado central y dos túmidos en los extremos.

Detalle del cuerpo superior de la torre de San Román

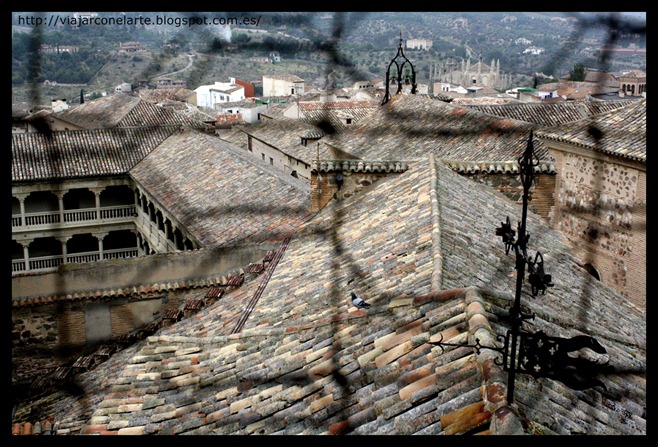

Detalle del cuerpo superior de la torre de San Román  Vista desde la torre de la iglesia de San Román, con el claustro real del vecino monasterio de San Pedro Mártir a la izquierda y los pináculos de San Juan de los Reyes al fondo a la derecha, recortados sobre los cigarrales toledanos

Vista desde la torre de la iglesia de San Román, con el claustro real del vecino monasterio de San Pedro Mártir a la izquierda y los pináculos de San Juan de los Reyes al fondo a la derecha, recortados sobre los cigarrales toledanos

En el siglo XV la iglesia entró en decadencia, incluso convirtiéndose en simple lugar de paso hacia el nuevo convento de patronazgo real de San Pedro Mártir, instalado en su costado meridional hasta llegar a adueñarse del espacio del claustro.

Sin embargo, en el siglo XVI experimentó una importante intervención, la ampliación de la capilla mayor y la ornamentación general de la iglesia con retablos y altares. El proceso se inició cuando en el codicilo del testamento de don Hernando Niño de 1502 se ordenaba la fundación de una capellanía en la capilla del coro mayor de la iglesia, empezando a materializarse cuando en 1515 su hija, doña María Niño de Rivera, tomó posesión efectiva del patronato y convirtió la capilla en un ámbito funerario de su propiedad promoviendo la remodelación de la misma, que no se inició hasta mediados de siglo.

Planta de San Román con las restructuraciones realizadas en el siglo XVI (3)

Planta de San Román con las restructuraciones realizadas en el siglo XVI (3)

La obra la realizaría Pedro de Velasco siguiendo trazas de Alonso de Covarrubias. Los documentos hablan de una estructura dividida en dos tramos, un ochavo cubierto con crucería y otro tramo con bóveda de cañón con arcos de medio punto que tenía que acoplarse al presbiterio existente, derribándose sólo el hemiciclo medieval, sin que se mencione cúpula alguna, por lo que tuvo que producirse una modificación posterior del proyecto del no se ha encontrado constancia documental.

Detalle de la restructuración del ábside realizada a mediados del siglo XVI

Detalle de la restructuración del ábside realizada a mediados del siglo XVI

Así, el conjunto terminó conformándose mediante de tres cuerpos. Primero presenta una cúpula sin tambor ni linterna sobre cuatro grandes arcos sostenidos por pilares decorados con grutescos, telamones y cariátides que sostienen capiteles corintios sobre sus cabezas, y pechinas decoradas con tondos sostenidos por putti con los personajes bíblicos David, Isaías, Abacuc y Agar.

Cúpula sin tambor ni linterna y pechinas con tondos sostenidos por putti que contienen las representaciones de David, Isaías Abacuc y Agar, identificados por las filacterias que portan

Cúpula sin tambor ni linterna y pechinas con tondos sostenidos por putti que contienen las representaciones de David, Isaías Abacuc y Agar, identificados por las filacterias que portan

Los arcos cegados laterales muestran óculos que iluminan el ámbito sobre los escudos de los comitentes.

Detalle de uno de los arcos con óculo y escudo del comitente y telamón en primer plano

Detalle de uno de los arcos con óculo y escudo del comitente y telamón en primer plano

La cúpula está decorada con casetones concéntricos, los del anillo inferior con bustos alternos de hombres y mujeres, los siguientes con rosetas cuadradas y el último con querubines.

Detalle de las diferentes decoraciones de los casetones de la cúpula

Detalle de las diferentes decoraciones de los casetones de la cúpula

El siguiente tramo se cubrió con la mencionada bóveda de cañón y en la zona inferior se abrieron dos puertas que debían dar paso a la sacristía y a la torre, que en la actualidad están cegadas. Para concluir, el ochavo se cubrió con bóveda de crucería.

Cubierta de cañón del segundo tramo y crucería del ochavo de remate del ábside

Cubierta de cañón del segundo tramo y crucería del ochavo de remate del ábside

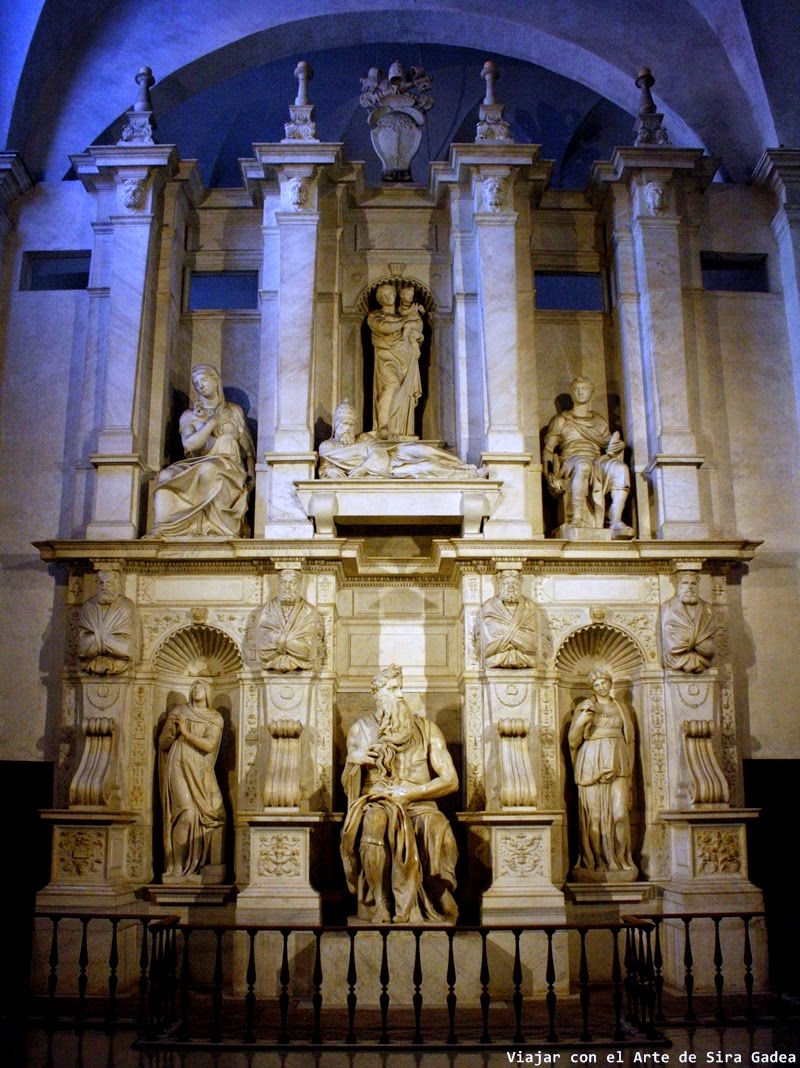

En cuanto al retablo, aunque se ha atribuido a Diego Velasco de Ávila, no se ha localizado documentación que lo corrobore. Se fecha hacia 1552 y lo que sí es cierto es que puede encuadrarse dentro de la Escuela de Berruguete. Está realizado en madera policromada y estofada y presenta predela, tres cuerpos, cinco calles y ático, desarrollando un ciclo cristológico.

Retablo de la capilla mayor de San Román

Retablo de la capilla mayor de San Román

La predela cuenta con cuatro medallones pintados con los Evangelistas. En el cuerpo inferior de las calles laterales aparecen los que serían los patronos de la capilla, don Hernando Niño y doña María Niño, acompañados de San Jerónimo y San Juan Bautista. En el segundo cuerpo aparecen la Anunciación y la Natividad y en el tercero, escenas de la Pasión, con Cristo atado a la columna y el Descendimiento. Las calles intermedias se organizan mediante ocho figuras en hornacinas y la central, reestructurada con posterioridad, cuenta con una imagen de San Román en un arco trilobulado que no armoniza con el resto ni estética ni estructuralmente. El conjunto está coronado con un Calvario en el ático.

Detalle de las escenas de la Anunciación y la Natividad en la parte inferior y Cristo atado a la columna y el Descendimiento en la superior, con la hornacina con San Román en el centro

Detalle de las escenas de la Anunciación y la Natividad en la parte inferior y Cristo atado a la columna y el Descendimiento en la superior, con la hornacina con San Román en el centro  Detalle del Calvario

Detalle del Calvario

En el siglo XVI la iglesia también contaba con otros ámbitos y ornatos que en la actualidad han desaparecido, como una capilla a los pies o diferentes altares.

Además, en el transcurso de los siglos, se decidió cegar la arquería superior y encalar todas las paredes, ocultando un importante ciclo pictórico que hoy podemos admirar gracias a las restauraciones llevadas a cabo durante el siglo XX. En este sentido, una estampa de Jenaro Pérez Villaamil refleja la capilla principal y las arquerías de separación de las naves dibujadas con gran precisión, además de permitirnos imaginar cómo sería el templo antes de ir perdiendo todo su ornato a partir de 1842, cuando la parroquia fue suprimida y su feligresía y sus tesoros artísticos pasaron a la de Santa Leocadia.

Jenaro Pérez Villaamil, Parroquia de San Román en Toledo, 1842 (4)

Jenaro Pérez Villaamil, Parroquia de San Román en Toledo, 1842 (4)  Fotografía de comienzos del siglo XX en donde se aprecia cómo las paredes estaban encaladas y la arquería superior cegada (5)

Fotografía de comienzos del siglo XX en donde se aprecia cómo las paredes estaban encaladas y la arquería superior cegada (5)

Esa impresionante decoración mural, que ya se ha dicho que permaneció oculta durante siglos bajo varios revocos y fue sacada a la luz a lo largo del siglo XX, y su conversión en Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda, serán objeto de entrada aparte.

Otros artículos de TOLEDO en Viajar con el Arte:

Notas:

(1)-(3). ABAD CASTRO, C., La iglesia de San Román de Toledo. Cuadernos de restauración Iberdrola, X, Fundación Cultura y Deporte-Castilla-La Mancha-Iberdrola, 2004.

(4). http://www.igrabados.com/PARROQUIA-DE-SAN-ROMAN-EN-TOLEDO

(5). http://toledoolvidado.blogspot.com.es/2010/01/la-iglesia-de-san-roman.html

Fuentes:

ABAD CASTRO, C., La iglesia de San Román de Toledo. Cuadernos de restauración Iberdrola, X, Fundación Cultura y Deporte-Castilla-La Mancha-Iberdrola, 2004.

REVUELTA TURBINO, M. “El Museo de Santa Cruz y sus filiales. Discurso de ingreso como numeraria en la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo". Toletum, nº 61, 1970-1971 [1973], pp. 61-145.http://toledoolvidado.blogspot.com.es/2010/01/la-iglesia-de-san-roman.htmlhttp://www.circuloromanico.com/index.php?menu_id=5&jera_id=2364&page_id=1877

REVUELTA TURBINO, M. “El Museo de Santa Cruz y sus filiales. Discurso de ingreso como numeraria en la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo". Toletum, nº 61, 1970-1971 [1973], pp. 61-145.http://toledoolvidado.blogspot.com.es/2010/01/la-iglesia-de-san-roman.htmlhttp://www.circuloromanico.com/index.php?menu_id=5&jera_id=2364&page_id=1877

Comentarios

Solo quiero decir algo a proposito de la arquería superior cegada.

Como se vee en en la estampa de Jenaro Perez Villaamil, esta arqueria superior aunque cegada, tambien tenia decoracion mural antes de ser encalada..

Usted sabe si esas decoraciones se guardaron o se fotografiaron antes de que se abran de nuevo la arqueria superior?

Con mis mejores saludos

Daniel Rouge

Suiza